Schätze

Wien 1365 Eine Universität entsteht

-

Ausstellung06.03.2015 - 03.05.2015

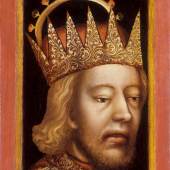

Glanzvolle Wiedergeburt: Das goldene Zepter der Weisheit Und dennoch: Wien hielt durch. Zum Erfolg mag beigetragen haben, dass Rudolf mit seinem Stiftsbrief eben nicht nur ein Programm und eine Botschaft, sondern auch ein Vermächtnis hinterließ. Mit Umsicht und Weitblick hatte er seine jüngeren Brüder Leopold und Albrecht als Mitunterzeichner aufgenommen. Als Albrecht III. die Regierungsgeschäfte übernahm, fühlte er sich in der Pflicht, den Traum Rudolfs zu realisieren. Dabei spielte ihm ein weltgeschichtliches Ereignis in die Hände, das die spätmittelalterliche Christenheit mehrere Jahrzehnte lang spaltete, sich aber für die Wiener Universität als glückliche Fügung erweisen sollte. Das Große Abendländische Schisma teilte die lateinische Kirche nach 1378 in zwei Lager, die jeweils einem Papst anhingen. Als der französische König die Universität von Paris zur Loyalität gegenüber dem Papst in Avignon verpflichtete, setzte ein Exodus jener Magister und Studenten ein, die sich Rom verpflichtet fühlten. Der „brain drain“ kam den jungen Universitätsgründungen in Deutschland und Österreich zugute. Zudem war der Widerwille des Papsttums, theologische Fakultäten zu gewähren, gebrochen, da die konkurrierenden Päpste Verbündete unter den Herrschern suchten.

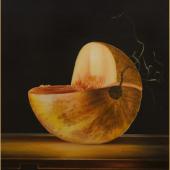

So wurde das Jahr 1384 zum zweiten Geburtsjahr der Universität Wien: Herzog Albrecht III. bestätigte und erweiterte die Stiftung Rudolfs mit einem Privilegienbrief, welcher der Gründungsurkunde in prachtvoller Gestaltung in nichts nachsteht und ebenfalls in der Ausstellung präsentiert wird. Kernstück des sogenannten „Albertinischen Privilegs” war die Einrichtung eines Kollegiums für zwölf Magister der artistischen Fakultät und ein bis zwei Theologen beim Stubentor. Mit dem „Collegium Ducale“ bzw. Herzogskolleg, zu sehen auf dem ältesten Plan Wiens aus dem 15. Jahrhundert, erhielt die Universität erstmals ein eigenes Gebäude. Nun wurden Geschäftsbücher angelegt, Kleiderordnungen entworfen und Siegel geprägt. Präsenz in der Öffentlichkeit schufen sich die Gelehrten zudem in feierlichen Prozessionen, in der Schau eindrucksvoll belegt durch das golden glänzende Zepter der Artistenfakultät, entstanden um 1400. Die über einen Meter hohe Preziose wird gekrönt von der Hl. Katharina von Alexandrien, Schutzpatronin der Universität und Symbol der Weisheit. Für die Universität Wien begann eine Zeit des außergewöhnlichen Aufschwungs: Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts war sie die größte Universität im deutschsprachigen Raum.

Wertvoller als Gold und Silber: Bücherschätze und Spitzenforscher Lehrende und Lernende aus ganz Europa zog es nach Wien. Die „Alma Mater Rudolphina“ wurde zu einem Wissenschaftszentrum der mittelalterlichen Welt. Besonders in der Mathematik und den Naturwissenschaften, aber auch in der Medizin gelangte die Universität zu Ansehen. So wurde hier im Jahre 1404 die erste anatomische Sektion außerhalb Italiens durchgeführt. Spitzenforscher der damaligen Zeit wie Johannes von Gmunden (1380/84–1442), dessen astronomische Tafeln in ganz Mitteleuropa verbreitet waren, oder Georg von Peuerbach (1423–1461) und Johannes Regiomontanus (1436–1476) unterrichteten in Wien. Letztere zählten zu den bedeutendsten Wissenschaftlern ihrer Zeit. Peuerbachs und Regiomontanus’ Arbeiten lieferten zentrale Einsichten für die Beschreibung des heliozentrischen Weltbildes durch Nikolaus Kopernikus. Einer der Grundsteine für die naturwissenschaftliche Revolution der Neuzeit wurde somit in Wien gelegt.

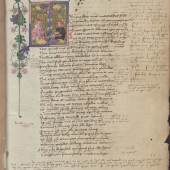

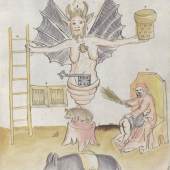

Die Handschriften und Inkunabeln aus dem Umkreis der frühen Universität geben heute einen einzigartigen Einblick in das Leben und Wissen dieser Gelehrtengemeinschaft. Die Ausstellung präsentiert Prachthandschriften aus mehreren Jahrhunderten mit beeindruckenden Illuminationen, hochkarätige wissenschaftliche Werke mit faszinierenden Darstellungen aus Theologie, Optik, Astronomie oder Medizin ebenso wie studentische Schriften mit manch derber Federzeichnung. Ihnen allen gemeinsam ist ihr – damals wie heute – unschätzbarer Wert. Bereits im Stiftungsbrief Herzog Rudolfs kommt dieser zum Ausdruck: In der Auflistung von Gütern der Universitätsangehörigen, deren Steuerfreiheit, Schutz und Ersatz garantiert wird, stehen Bücher an erster Stelle – noch vor Gold und Silber. Kein Wunder: Der transportable Text in Tinte auf Papier war das Schlüsselmedium der Wissenschaften des Mittelalters. Die Manuskripte wanderten vom Schreiber zum Illuminator und von dort zum Vorleser oder dem Studiosus am Lesepult, sie kamen aus Paris, Prag, Padua und anderen Universitätszentren nach Wien – und viele von ihnen gelangten nach der Schließung der Universitätsbibliothek im Jahre 1756 an die Hofbibliothek. An genau diesem Ort, dem heutigen Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, sind sie nun Jahrhunderte nach ihrer Niederschrift erstmals wieder öffentlich zu sehen.

- << Ästhetik II

- zurück | vor

- Eröffnung Toni Schmale "feuerbock" >>

-

Raffael verbringt die erste Lehrzeit bei seinem Vater Giovanni Santi; er erwirbt in dieser Zeit...

-

18.04.2024 - 16.02.2025Friederike Mayröcker (1924–2021) gehörte zu den eigenwilligsten Dichter*innen nach 1945. Am...

-

13.06.2024 - 04.05.2025"Der Menschen ältere Brüder sind die Tiere." Johann Gottfried Herder (1744–1803)...

-

23.07.2024 - 23.07.2025Vor kurzem fand ein umfangreiches und innovatives Editionsprojekt an der Österreichischen...

-

06.03.2015 - 03.05.2015

Dienstag – Sonntag 10 – 18 Uhr

Donnerstag 10 – 21 UhrEintritt

€ 7,– Ermäßigungen siehe hier Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren haben freien Eintritt in alle musealen Bereiche.